Sumário

Como citar:MIRANDA, Jair Martins de. Samba global: o devir-mundo do samba e a potência do carnaval do Rio de Janeiro - análise das redes e conexões do samba no mundo, a partir do método da cartografia e da produção rizomática do conhecimento / Jair Martins de Miranda - Rio de Janeiro, 2015, disponível em: http://sambaglobal.net/web-tese/

Web-Tese – Samba Global Autor: Jair Martins de Miranda Orientador: Prof. Dr. Giuseppe Cocco

I – COMEÇO – A Árvore, a Grama e o Tempo

És um senhor tão bonito

Quanto a cara do meu filho

Tempo, tempo, tempo, tempo

Vou te fazer um pedido

Tempo, tempo, tempo, tempoCompositor de destinos

Tambor de todos os ritmos

Tempo, tempo, tempo, tempo

Entro num acordo contigo

Tempo, tempo, tempo, tempoPor seres tão inventivo

E pareceres contínuo

Tempo, tempo, tempo, tempo

És um dos deuses mais lindos

Tempo, tempo, tempo, tempoOração ao Tempo – Caetano Veloso

Para começar a redação desta tese de doutorado sobre o samba no campo da Ciência da Informação, justificando sua fundamentação filosófica, seu campo epistemológico e abordando a sua proposta metodológica, recorremos às metáforas da árvore, da grama e do tempo para sublinhar, comparar e contrapor as formas modernas e contemporâneas de produção e organização do conhecimento, e lançamos mão, como preâmbulo, de um fato muito marcante na história do tráfico atlântico de escravos: o da árvore do esquecimento[1].

Conta-se que os escravos antes de embarcarem nos tumbeiros na cidade de Ajudá, em Benin, para a viagem de destino ao Brasil, eram obrigados pelos traficantes a caminharem várias vezes em círculos, em torno de uma grande árvore que tinha o poder de apagar todo o seu passado, a sua memória, sua potência e toda a sua resistência cultural. (ARAUJO, 2009).

Esse ritual, que certamente não foi de todo eficiente, muito provavelmente tinha também o objetivo de minimizar as perdas financeiras dos escravagistas pelo alto grau de mortes de escravos no Brasil (ou perda das “mercadorias”, segundo jargão da época), causadas pelo banzo: uma doença decorrente de uma tristeza profunda, acometida aos escravos pelas condições desumanas da viagem, das condições adversas do novo habitat, da saudade da terra de origem, dos castigos corporais por desobediência, e de uma depressão aguda causada pelo choque cultural. (FREYRE, 2003)

Fig 1 – Ilustração da Árvore do Esquecimento – autor desconhecido

Essa história nos remete imediatamente à leitura supostamente equivocada que os escravagistas fizeram da significação que tem as árvores na cosmovisão africana, ou seja: a da dupla noção de ancestralidade e causalidade ou, modernamente, de tradição e inovação, ainda muito presente no Brasil no inquice “Tempo” (do panteão do candomblé Angola), no vodum Loko (do panteão da nação Gêge) ou no orixá Iroco (do panteão da nação Ketu), que sacralizam a árvore como uma entidade de memória, de conhecimento ancestral e como uma guardiã de lembranças e memórias sim, mas também de destinos e imanências, de testemunho de um tempo circular, ao mesmo tempo passado, presente e futuro, que, diferentemente da noção do tempo mitológico do Deus “Chronos”, é mais próxima do seu filho “Kairós”[2] e parece se constituir filosoficamente num “Devir”[3] muito revolucionário, numa cosmovisão muito próxima daquela que Deleuze e Guattari nos indica para o mundo contemporâneo. Ou seja, de uma visão de mundo que considera o tempo um ciclo permanente entre a vanguarda e a velha guarda”, aquele entre cada verso improvisado tirado numa roda de partido-alto, ou seja, um tempo para quem “dá a volta por cima”, como diria o compositor Paulo Vanzolini[4].

Passados muitos anos daquele trágico e longo evento do tráfico de escravos, essa noção de tempo que permite “dá a volta por cima”, característico dessa cosmovisão das culturas de matriz africana em geral (KI-ZERBO, 2010)[5] e das culturas Bantu-Kongo, em especial (FU-KIAU, 2001), serve de mote para a primeira questão desta tese, ou seja: Por que aquele ritual não funcionou? Por que o samba, como uma cultura originária daquela matriz africana , não foi esquecido e não se extinguiu no Brasil? Muito pelo contrário: deu a volta por cima, se tornando potente e se instituindo, notadamente a partir dos desfiles de carnaval, como a manifestação cultural que mais identifica o povo brasileiro. Serve também para nos ajudar a entender que “Potência”, “Energia” ou “Imanência” transformadora é essa que o samba tem que parece ter nascido ou se alimentado da sua própria condenação à morte, que cresceu no bojo do seu próprio processo de luta, que reverteu (ou ainda reverte) o banzo em alegria, fazendo o corpo vibrar e a alma cantar, mesmo nas muitas vicissitudes dos seus herdeiros, como nos relata Gilberto Freyre:

“Nos engenhos, tanto nas plantações como dentro de casa, nos tanques de bater roupa, nas cozinhas, lavando roupa, enxugando prato, fazendo doce, pilando café; nas cidades, carregando sacos de açúcar, pianos, sofás de jacarandá de ioiôs brancos – os negros trabalharam sempre cantando: seus cantos de trabalho, tanto quanto os de xangô, os de festa, os de ninar menino pequeno, encheram de alegria africana a vida brasileira. Às vezes de um pouco de banzo: mas principalmente de alegria. Os pianos não se carregavam outrora sem que os negros cantassem: É o piano de ioiô, é o piano de iaiá…”. (FREYRE, Gilberto. 2003)

Portanto, com esse mote, partimos com a suposição de que o samba, muito mais do que um gênero musical, uma dança ou uma performance de matriz cultural africana, é uma “Motriz Cultural”, constituída de “Potência”, “Energia” e “Imanência”, uma vez que cantar, dançar e batucar nas culturas de origem africana são indissociáveis.[6] É uma força vital transformadora, originada desse princípio dinâmico sintetizada na cosmogonia Bantu-Congo pela palavra/conceito “Mûntu” (FU-KIAU, 1991, p.7) e na Keto-Nagô por “Asé” ou “Axé”. (SODRÉ, 1983, p.129).

Mais do que uma “Alegria”, o samba também traz em si uma filosofia de vida baseada naquele devir-filosófico de que nos falava Delleuze e Guattari, ou nessa não filosofia que também nos diz Muniz Sodré:

“Sem querer ser filosofia, o elemento negro reconhece o real na forma da alegria: o ritual comporta tensão, mas implica principalmente em júbilo intenso. Alegria não se define pela explosão do riso, mas pela aprovação irrestrita do real, do Cosmos – é um sentimento intenso de prazer diante do imediato, da vida singularizada, como no Kairós, num “aqui e agora”. Ela prescinde de legitimações externas, seja de uma ideia transcendente, seja de um Ser originário (com relação ao qual o homem estaria sempre em falta). É com um tal sentimento do mundo que se dribla a universalização (metafísica) das coisas.”[7](SODRÉ, 1983,p.182)

Para além da “alegria”, no entanto, entendemos que o samba – e várias vertentes das culturas de matriz africana – se constituiu como o maior e mais longo exemplo de movimento de resistência cultural e biopolítica no Brasil (FOCAULT, 1988), já que para lutar contra uma morte anunciada do corpo, da alma e da memória, toda uma legião de escravos desvalidos se valeu desse “Mûntu” ou desse “Asé”, para celebrar a vida cantando e dançando como estratégia de sobrevivência, resistência cultural e exercício de fé, uma quase religião, já que nascido nos rituais sacros dos terreiros de Batuques e Candomblés, como apontado por vários autores (DIAS, 2015), (CACIATORE, 1977), (SODRÉ, 1998), (D’ÁVILAvila, 1982), (LOPES, 2005), (SPIRITO SANTO, 2011), (LIGIÉRO, 2011).

Nessa perspectiva política, enquanto filosofia prática, potência e conservação de formas de vida, presumimos também ser o samba um bem comum para uma multidão de sambistas, afetada pelo sentimento do amor, tal como NEGRI e HARD, em Commonwealth[8], atribuem sentido a esses conceitos de “Comum” e de “Amor” e, que COCCO nos apresenta[9]:

“Mas então, o que é o comum? São as formas de vida da multidão, as dimensões políticas e ao mesmo tempo produtivas da vida: o que Michel Foucault chamava de biopolítica: a potencia da vida. É nesse sentido que a construção política da subjetividade corresponde a uma produção da subjetividade política, ao “fazer-multidão”. Uma outra pergunta se coloca: por meio do que esse comum se produz? Para responder, Negri mobiliza o paradoxo da pobreza. Com efeito, na figura do pobre temos uma descontinuidade do ser, um momento de não-ser (de crise ontológica) e ao mesmo tempo um insistir no ser, uma conservação da vida que se torna desejo potente e não pode mais ser reprimido. O vazio do não-ser (da miséria) se transforma em escolha de vida e libertação. A pobreza é, pois, o primeiro e fundamental momento da construção ontológica do comum. Negri recupera em Spinoza essa sequência, ou seja, a continuidade da conservação da vida (conatus) em seu desenvolvimento (a cupiditas: a potência do sujeito). A pobreza significa abrir-se em direção a um possível aumento do ser. O comum é, pois, o produto de uma dinâmica que se forma do interior: é a figura móvel da ação de uma potência a partir da pobreza: o nome dessa potência é – diz Negri – Amor” (COCCO, 2014)

Portanto, no campo filosófico, é com esse Mûmtu, Axé, Devir, Alegria, Potência e esse Amor, que fundamentamos a nossa pesquisa sobre o samba. No entanto, sabedor que ele vive um outro tempo, outras formas de luta e um outro “Kayrós”. Sabedor que ele enfrenta dilemas contemporâneos vindos com a sociedade pós-industrial, com a transnacionalização das culturas, a globalização do samba e a mundialização do carnaval brasileiro, com o desafio das ações afirmativas, a valorização das periferias e comunidades pobres das metrópoles onde o samba se originou, formulamos nossa segunda questão: esse Mûmtu, Axé, Devir, Potência, Alegria ou esse Amor são conceitos compatíveis entre si? Eles, de fato, continuam afetando o mundo do samba e o samba no mundo na contemporaneidade? Poderíamos expectar um “devir-mundo do samba”, na perspectiva desse devir-brasil do mundo e devir-mundo do Brasil, de que nos fala COCCO?[10]

No campo epistemológico, observamos que o sentido daquela metáfora da árvore do esquecimento, criada pelos traficantes e comerciantes de escravos, nos remete também à própria metáfora da árvore do conhecimento[11] ou do conhecimento arborífico, tal como foi concebido por Platão ao inaugurar a ciência moderna e a estruturar toda a produção e organização do conhecimento de forma hegemônica nas ciências e nas sociedades modernas até o advento da noção de Rizoma, cunhada por Gilles Deleuze e Felix Guattari para pensar uma nova forma de produção e organização do conhecimento e suas implicações não só nas ciências, mas também nas várias instâncias das sociedades e das relações sociais que emergem no mundo contemporâneo.

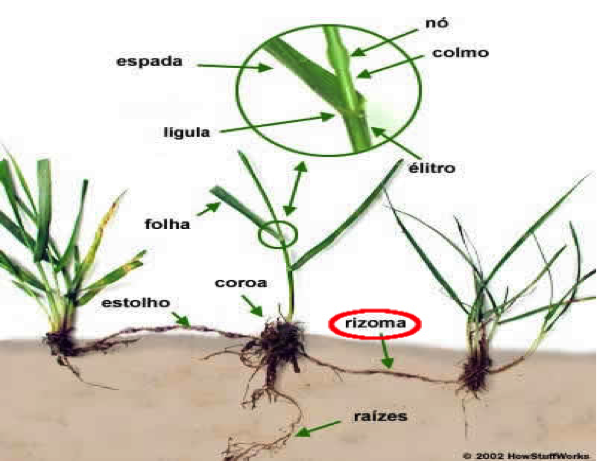

“… diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. O rizoma não se deixa reconduzir nem ao Uno nem ao múltiplo. (…) Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes, de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda.[…] o rizoma é feito somente de linhas de segmentaridade, de estratificações, como dimensão máxima segundo a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se metamorfoseia, mudando de natureza. Não se deve confundir tais linhas ou lineamentos de tipo arborescente, que são somente ligações localizáveis entre pontos e posições. Oposto à árvore, o rizoma não é objeto de reprodução: nem reprodução externa como a árvore-imagem, nem reprodução interna como a estrutura-árvore.” (DELEUZE;GUATTARI, 1995, p. 32)

Fig. 2 – Ilustração de um Rizoma no campo da Botânica

Sendo assim, mesmo admitindo que o samba, como legado da ancestralidade africana, seja uma árvore frondosa de muitos ramos e de raiz forte, uma instância de memória e conhecimento, nos interessa também investigar seu movimento subterrâneo, transversal, subliminar e sedutor criado em rede, que feito a grama ou o rizoma, faz crescer uma outra paisagem de árvores e gramas.

Portanto, para nos ajudar a pensar esse novo paradigma da produção e organização rizomática do conhecimento no âmbito da Ciência da Informação e suas implicações nas várias instâncias das relações, conexões e redes sociais que emergem no mundo contemporâneo, lançamos mão da metáfora da “Grama”, que cresce horizontalmente em torno da árvore, para designar essa nova abordagem reticular do conhecimento e entender essa subjetividade ou essa outra memória tramada em torno e a despeito daquela árvore do conhecimento e, que o samba parece ter criado em torno daquela árvore do esquecimento. Ou seja: intentamos conhecer essa subjetividade tramada no tecido das relações sociais que o samba parece ter criado por linhas tortas (ou linhas de fuga) a despeito daquela estrutura arborífica. Intentamos estar abertos para identificar e diagnosticar os devires do samba e, é sob essa nova paisagem de Árvores e Gramas que paira sobre esse “território do samba” ou “domínio do samba”, que justificamos nossa abordagem epistemológica. Objetivamente, lançamos mão da Ontologia[12] para adentrarmos nesse território ou domínio de conhecimento, já que essa subjetividade e esse novo conhecimento sobre o samba, se fazem, contemporaneamente, por conexões semânticas nas redes sociais, já que esse território e esse domínio, subverteram o tempo e o espaço: estão localizados na web, nessa rede mundial de “computadores”.

Portanto, nossa questão principal no plano epistemológico é aferir até que ponto as redes sociais na web, – tanto aquelas do mundo do samba, como as do samba no mundo -, afetam ou subvertem a tradicional forma de produção e organização do conhecimento. Até que ponto elas confirmam esse paradigma rizomático e se, de fato, a Ontologia – na forma como é vista pela Ciência da Informação – poderia ser o melhor recurso para representar essa nova organização do conhecimento.

No campo metodológico, coerente com a nossa cosmologia e “episteme”, usamos a metáfora do “Tempo”, (aquele circular, processual, de história e devir, que dá a volta por cima e é, ao mesmo tempo, tradição e inovação) para propor os métodos da “Cartografia”[13] e da “Pesquisa-Intervenção”[14] (ESCÓCIA, KASTRUP, PASSOS, 2009)[15]. Como ferramentas para explorar, investigar as subjetividades desse território de árvores e gramas e aferir as nossas teses sobre o paradigma rizomático do conhecimento nas redes sociais, a cosmologia africana no samba, o devir-samba no mundo e a potência do seu maior evento: o carnaval brasileiro.

Segundo o Grupo de Estudos Cartografias do Sul, do Sal e do Sol, “a cartografia enquanto método de pesquisa em humanidades surgiu a partir das críticas e reformulações acerca da concepção clássica de conhecimento científico como uma proposta de construção de saber mais aberta para os aspectos subjetivos e contextuais, que busca incorporar a dimensão processual, contingente, relacional e limitada de qualquer forma de representação e se afasta dos atributos de neutralidade e universalidade do projeto moderno de ciência. No Brasil, a cartografia materializou-se em diversos horizontes teóricos articulados por uma incorporação seletiva reorganizada de perspectivas europeias. Essa materialização ancora-se em culturas antropofágicas que adotam ao mesmo tempo em que reorganizam a forma de pensar do velho mundo”

O mesmo Grupo, numa recente chamada de trabalhos sobre Cartografia para a revista Lugar Comum, classificou assim suas vertentes teórico-epistemológicas e seus respectivos autores:[16]

- Cartografia do Desejo

Materializada pela contribuição de uma série de autores, sobretudo filósofos e psicólogos, cuja unidade recai sobre uma afinidade teórica comum com o pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guattari e na procura por enfrentar os desafios surgidos pela utilização de uma metodologia para investigações sobre processos de produção de subjetividade. O foco central de suas contribuições é a incorporação do aspecto móvel e relacional das formas de vida, a partir de uma postura que se contrapõe à ideia de pesquisa baseada em um conjunto de regras pré-estabelecidas. O princípio desta cartografia é, assim, um antipricípio, pois obriga o cartógrafo a estar sempre mudando de princípios.

Alguns Autores: Suely Rolnik; Tania Mara Galli Fonseca; Vitor Martins Regis; Eduardo Passos; Virgínia Kastrup; Liliana da Escóssia; Silvia Tedesco.

- Cartografia Social

Diversos trabalhos nesta corrente têm como intuito a aplicação de técnicas de mapeamento participativo, a partir da discussão de temas sobre a realidade local, buscando criar condições para que grupos sociais pouco conhecidos possam se auto-cartografar, dando-lhes visibilidade no que diz respeito a sua história, conflitos e reivindicações. Como pano de fundo, questionam as formas hegemônicas de representação do espaço, tornando a cartografia um objeto simbólico que ultrapasse a simples representação dos objetos geográficos que compõem o território, dando ênfase aos conhecimentos associados a seu uso e pela intenção política que preside a sua apropriação, sobretudo em contextos de disputas socioambientais e de embate entre diferentes projetos de desenvolvimento.

Alguns Autores: Alfredo Wagner de Almeida; Emmanuel de Almeida Farias Júnior; Henri Acselrad.

- Cartografia da Ação

Esta perspectiva parte de um olhar mais voltado para as cidades, ancorado em teorias da Geografia Crítica e do Marxismo como as de Milton Santos, argumentando em prol da incorporação das dimensões do espaço e do território na análise social. A proposta se constitui em torno da elaboração de cartografias construídas pelo conhecimento que surge na cidade enquanto espaço vivido, preenchido de saberes populares e atravessado por conflitos e formas de lutas.

Alguns Autores: Ana Clara Torres Ribeiro; Catia Antonia da Silva; Ivy Schipper; Andrelino de Oliveira Campos.

- Cartografia das Controvérsias

Essa perspectiva cartográfica se materializa pela aplicação por pesquisadores brasileiros de um conjunto de técnicas elaboradas pelo sociólogo francês Bruno Latour enquanto versão didática da Teoria Ator-Rede (TAR). Esse tipo de pesquisa possui como objetivo fazer um mapeamento dos diversos atores (humanos e não humanos), agenciamentos e associações dispostos em rede a partir de uma determinada controvérsia. Segundo os autores ligados a esta perspectiva uma controvérsia é uma situação onde diferentes atores discordam, ou “concordam em discordar”, sendo, portanto, o momento privilegiado para realizar uma pesquisa pois os embates e organizações do social ainda não se estabilizaram, as redes estão em movimento, permitindo uma visão mais clara de sua dimensão dinâmica.

Alguns Autores: André Lemos; Fernanda Bruno.

- Cartografia na Arte

A cartografia aparece na arte brasileira de formas muito diversas, entretanto, é possível localizar ao menos dois procedimentos em relação a ela: a apropriação poética de cartografias estabelecidas (com frequente subversão de sentido) e o uso da cartografia como método para práticas artísticas.

Alguns Artistas: Carlos Vergara; Anna Bella Geiger; Lais Myrrha; Mayana Redin; Marina Camargo.

Sendo assim, busca-se com esse novo instrumento metodológico conhecer – nesse “território” ou nesse “domínio de conhecimento”- as relações-conexões entre o samba e o carnaval carioca, problematizando as relações-conexões que se configuram especialmente nessas duas dimensões, ou seja: aquelas que dizem respeito ao mundo do samba, situadas num âmbito mais arborífico, cultural, local, tradicional e interno ao Brasil e, aquelas relativas à expansão em rede do samba no mundo contemporâneo, situadas num âmbito mais rizomático, econômico, global, pós-industrial e externo ao Brasil, tendo como domínio, o próprio carnaval.

Nesse sentido, busca-se também mapear no domínio do samba essa contradição entre a sua condição de patrimônio cultural imaterial, instituído pelo IPHAN e UNESCO e a sua apropriação material pelos segmentos da velha indústria cultural ou da nova “Economia Criativa”, verificável especialmente na indústria fonográfica, no carnaval carioca e no “show business internacional”. Ou seja, busca-se mapear esses trajetos que levaram aquele samba “duramente perseguido nas esquinas, nos botequins e nos terreiros” a produzir o maior espetáculo da terra, segundo o “trade turístico internacional”. Busca-se, assim, cartografar essa subjetividade, esse devir-mundo do samba, essa alegria e essa potência simbólica que reinventa a tradição e resignifica permanentemente o samba e o carnaval brasileiro dentro e fora do Brasil, notadamente nos últimos 80 anos de desfiles oficiais do carnaval na cidade do Rio de Janeiro, quando se supõe que o samba foi capaz de influir não só na concepção dos carnavais brasileiros, mas também em muitos carnavais e festivais de verão em várias partes do mundo.

Tendo como referência a “Cartografia do Desejo”, os conceitos de “Rizoma” e “Subjetividade”, as intervenções, próprias desse método, ocorreram de forma multitudinária, ou seja, através de muitos pontos de entrada, por muitos ângulos de observação do campo/fenômeno estudado[17]. O método não prioriza uma ordem cronológica ou hierárquica, mas enfatiza, como num rizoma, as relações entre esses pontos de entrada, que nomeamos aqui de “Ponto de Vista”, intencionalmente não conclusivos, mas abertos a novas adições, cíclicos e, portanto, constituído por um permanente “Recomeço”. Por isso, em termos práticos, propomos também para esta tese, uma web-tese, ou seja: um local na web[18], passível de tornar esta tese uma publicação aberta, estruturada não por capítulos, mas por “Pontos de vista”, como enfoques. Enfoques esses, não conclusivos e fechados, mas abertos a novas contribuições dos leitores, de forma a ser enriquecida também com contraposições e linhas de fuga.

Sendo assim, o primeiro ponto de vista “Diário de Viagem: de Oswaldo Cruz ao samba no mundo” se propõe a apresentar o trajeto da pesquisa e introduzir o uso do método da cartografia e da pesquisa-intervenção, abordando a história e trajetória do autor pesquisador/vivenciador/interventor e como ele foi afetado pelo seu contexto sociocultural, sua memória e sua relação de não neutralidade com o objeto da pesquisa. Enquanto memória individual, busca com outras contribuições ser o ponto de partida para a identificação de uma memória coletiva do samba que partiu de Oswaldo Cruz para o mundo.

O segundo ponto de vista “O que é samba? – se propõe a abordar ontologicamente o objeto da pesquisa, para dar conta da sua diversidade e complexidade. Busca responder o essencial, ou seja; afinal, o que é samba? a partir da sua representação na web e do recurso da Ontologia em Ciência da Informação e, se esse recurso atende a nossa questão inicial, ou seja: se ele é capaz de representar a produção rizomática do conhecimento no domínio “Samba”, tendo como fonte as várias correntes, teses e enunciados a seu respeito, tanto as do mundo acadêmico como as do senso comum.

O terceiro ponto de vista “A Potência do carnaval depois do samba” busca historiar e analisar o samba no Rio de Janeiro e mostrar seu impacto nos rumos do carnaval local e mundial. Analisa o conteúdo discursivo dos enredos e sambas-enredo dos desfiles de carnaval da Cidade do Rio de Janeiro, de 1935 a 2015, para dar conta da nossa primeira questão, ou seja: porque que o samba não se extinguiu, se tornando, através do carnaval, a manifestação cultural mais potente e identitária do povo brasileiro.

O quarto ponto de vista “O mundo do samba – utiliza a vivência do autor no estudo do 1º Congresso Nacional do Samba e da reedição de dois outros congressos para abordar as questões contemporâneas no mundo do samba, ou seja: o embate entre a tradição e a inovação, simbólica, resumida e esquematicamente representado pelo samba, enquanto manifestação cultural tradicional e patrimônio imaterial do Brasil e o carnaval, seu principal evento, inovado todo ano com os mais diversos recursos comerciais, midiáticos, tecnológicos e performáticos disponíveis na contemporaneidade. Diz respeito aos valores intrínsecos desses patrimônios que se dizem imateriais e materiais e sua abordagem e apropriação pelo segmento que passou a se denominar de Economia Criativa, utilizando como ponto de partida e recurso inicial a “Carta do Samba” e as contribuições do escritor Edison Carneiro, de sambistas, intelectuais e outros estudiosos durante o 1° Congresso Nacional do Samba, ocorrido no Rio de Janeiro em dezembro de 1962.

O quinto ponto de vista “O samba no mundo – O samba global e a mundialização do carnaval brasileiro, utiliza a vivência do autor nos encontros Internacionais de samba e carnaval e nas viagens internacionais de observação para aferir e refletir sobre a expansão do samba no mundo e o contraponto com o mundo do samba. A intervenção consistiu na realização de algumas viagens de observação e em muitas entrevistas e eventos videografados, ao longo de 10 anos, com os agentes dessa rede do samba e do carnaval brasileiro fora do Brasil, incluindo especialmente Japão, Finlândia, Alemanha e Coreia do Sul, sobre a temática do trabalho imaterial. Resultou na realização de nove encontros internacionais no carnaval do Rio de Janeiro e nas entrevistas para os documentários “Samba e Paixão no Japão”, “Samba e Carnaval, Tradição e Paixão Mundial” e “Samba in Seoul”. Nesse sentido, observa que o próprio mundo do samba não se conhece plenamente e, em especial, não percebe a importância do samba como um agregador de valor simbólico à marca que o Brasil hoje projeta para o mundo, como nos mostra COCCO, com o seu conceito de MUNDOBRAZ.

O sexto ponto de vista Rede Internacional de Samba e Carnaval – Conexões e redes sociais no mundo do samba e do samba no mundo se utiliza da vivência do autor na criação da rede de agentes de samba e carnaval e no uso das redes sociais Samba Global, World Samba e Portal do Carnaval, modelando o “Sistema de Informação Sociocultural”, mapeando, observando e estudando os atores do campo de pesquisa (profissionais, grupos e instituições de samba e carnaval), a partir das suas interações e comunicações na web e nas redes sociais.

O sétimo ponto de vista, “O devir-mundo do Samba e a potência do carnaval brasileiro – Samba e Carnaval: tradição e paixão mundial, cosmovisão africana”, a título de conclusão, busca defender as teses de que o samba é a grande energia de alegria e afeto do mundo contemporâneo, será responsável por modificar não só o carnaval brasileiro, mas também o carnaval hoje praticado em muitas partes do mundo.

O Recomeço “Samba Global – rede internacional de samba e carnaval” é uma proposição de continuidade e expansão da rede de agentes de samba e carnaval para o mundo, incluindo agentes do continente africano, há exemplo da “Eko Samba Community” de lagos na Nigéria (https://www.facebook.com/pages/Eko-Samba-Community/233399320051662?fref=ts), como retorno ou recomeço do samba na seu lugar de origem. Mas também é proposta de recomeço e revisão permanente para todos os pontos de vista defendidos nesta própria web-tese.

[1] O lugar onde se acredita ter existido a Árvore do Esquecimento é marcado por uma escultura do artista Dominique Kouas representando uma Mami Wata, divindade das águas, bastante popular na África Ocidental e na África Central. As representações de Mami Wata fazem alusão à figura da sereia e tomam de empréstimo certos elementos do panteão hindu, entre os quais as três cabeças visíveis na deusa Dattatreya. Na base da estátua, pode-se ler: Nesse lugar se encontrava a “Árvore do Esquecimento”. Os homens escravos deviam dar, em torno dela, nove voltas e as mulheres, sete voltas. Depois de darem essas voltas, os escravos deviam ficar amnésicos. Eles esqueciam completamente seu passado, suas origens e suas identidades culturais para se tornarem seres sem vontade de reagir ou de se rebelar. (ARAUJO, 2009)

[2] Na filosofia grega e romana, Kairós é a experiência do momento oportuno. Os pitagóricos viam-lhe como “Oportunidade”. Kairós é o tempo em potencial, tempo eterno e não-linear, enquanto Chronos é a medida linear de um movimento ou período. Na Retórica Kairós era uma noção central, pois caracterizava “o momento fugaz em que uma oportunidade/abertura se apresenta e deve ser encarada com força e destreza para que o sucesso seja alcançado” (WHITE, 1987, p. 13)

[3] “Quando Foucault admira Kant por ter colocado o problema da filosofia não remetendo ao eterno, mas remetendo ao Agora, ele quer dizer que a filosofia não tem como objeto contemplar o eterno, nem refletir a história, mas diagnosticar nossos devires atuais: um devir-revolucionário que, segundo o próprio Kant, não se confunde com o passado, o presente nem o porvir das revoluções. Um devir-democrático que não se confunde com o que são os Estados de direito, ou mesmo um devir-grego que não se confunde com o que foram os gregos. Diagnosticar os devires, em cada presente que passa, é o que Nietzsche atribuía ao filósofo como médico, “médico da civilização” ou inventor de novos modos de existência imanentes. A filosofia eterna, mas também a história da filosofia, cedem lugar a um devir-filosófíco. Que devires nos atravessam hoje, que recaem na história, mas que dela não provêm, ou antes, que só vêm dela para dela sair?” (DELEUZE e GUATTARI 1992, p. 144 e 145)

[4] Essa expressão “dar a volta por cima” passou a ser recorrente no vocabulário popular brasileiro para designar superação, desde o grande sucesso do samba desse compositor, em 1962, na voz do cantor Noite Ilustrada.

[5] “Em geral o tempo africano tradicional engloba e integra a eternidade em todos os sentidos. As gerações passadas não estão perdidas para o tempo presente. À sua maneira, elas permanecem sempre contemporâneas e tão influentes, se não mais, quanto o eram durante a época em que viviam. Assim sendo, a causalidade atua em todas as direções: o passado sobre o presente e o presente sobre o futuro, não apenas pela interpretação dos fatos e o peso dos acontecimentos passados, mas por uma irrupção direta que pode se exercer em todos os sentidos.” (KI-ZERBO, 2010)

[6] O conceito de Motrizes Culturais é cunhado por Ligiéro, para as performances africanas negras, a partir da expressão/conceito “cantar-dançar-batucar”, criada pelo filósofo congolês Bunseki K. Kia Fu-Kiau, (LIGIÉRO, 2011)

[7] Sodré, Muniz. A Verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil. Rio de Janeiro: Codecri, 1983.

[8] Último livro da trilogia desses autores , iniciada com os livros Império e Multidão

[9] Artigo “Uma Filosofia Prática” na edição 118 da revista CULT

[10] No livro “MundoBraz: o devir-mundo do Brasil e o devir-Brasil do mundo” (COCCO, 2009)

[11] “A metáfora tradicional da estrutura do conhecimento é a arbórea: ele é tomado como uma grande árvore, cujas extensas raízes devem estar fincadas em solo firme (as premissas verdadeiras, com um tronco sólido que ramifica em galhos e mais galhos, estendendo-se pelos mais diversos aspectos da realidade. Embora seja uma metáfora botânica, o paradigma arborescente representa uma concepção mecânica do conhecimento e da realidade, reproduzindo a fragmentação cartesiana do saber, resultado das concepções científicas modernas”(GALLO, 2003, p. 88-89)

[12] Ontologia é definida na Filosofia como o estudo das características essenciais do ser humano. A Informática e a Ciência da Informação se apropriaram do termo para definir uma linguagem artificial que permite especificar conceitos básicos, relações entre eles e ainda restrições lógicas em um domínio do conhecimento.

[13] A Cartografia surge como um princípio do rizoma que atesta, no pensamento, sua força performática, sua pragmática: princípio inteiramente voltado para a experimentação ancorada no real… (Deleuze e Guattari, 1995:21)… Ela propõe uma reversão no sentido tradicional de método, ou seja, não mais um caminhar para alcançar metas pré-fixadas (metá-hódos), mas o caminhar que traça, no percurso, suas metas (hódos-metá). (ESCÓCIA, KASTRUP, PASSOS, 2009:17).

[14] A escolha do método da Pesquisa-Intervenção aplicado nesta pesquisa deve-se à proposta do autor por uma pesquisa participativa e da sua não neutralidade nas várias intervenções no campo estudado, através de várias vivências em eventos, atividades e projetos sobre samba e carnaval

[15] O método processual da “Cartografia, da Pesquisa-Intervenção e de Produção de conhecimento e subjetividade” foi proposto para esta tese, tendo como referência inicial o livro “Pistas do Método da Cartografia – Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade, organizado por Liliana da Escóssia, Virgínia Kastrup e Eduardo Passos.

[16] Veja em: (http://uninomade.net/tenda/chamada-para-artigos-de-sessao-tematica-cartografias-do-sul-do-sol-e-do-sal/)

[17] Nosso campo de estudo “samba e carnaval” tem como ponto de partida a Ciência da Informação, mas como ela própria, ele é tratado de forma transdisciplinar com outras áreas do conhecimento.

[18] O local na web é www.sambaglobal.net/web-tese